北陸新幹線上田駅から車で20分強。長野県東御市にある一本の「通り」に来た。今回訪れたワイナリー、Rue

de

Vin(リュードヴァン:ワイン通り)だ。県内初のワイン特区として認定を受けた東御市の、ワイン特区第1号ワイナリーでもある。

2006年にこの地でブドウ作りを始めたのが小山さん。東御市は、今でこそ沢山の個性豊かなワイナリーが集まるエリアだが、小山さんが移住した際は、ワイナリーが1社存在するのみ。

▲

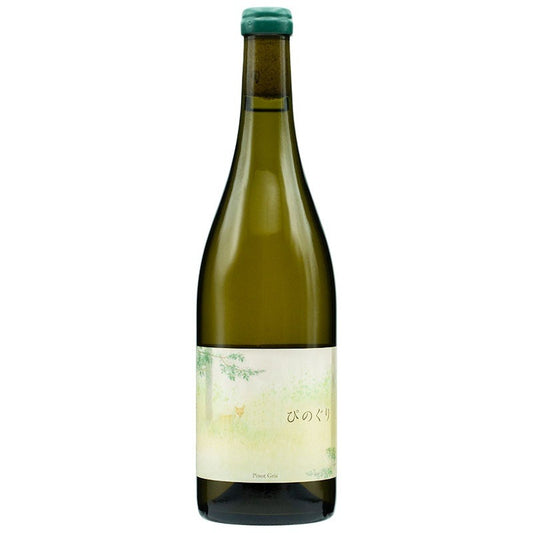

御堂圃場の様子。一枚畑で十分な広さがあり、機械が通るスペースも十分ある。現在は、ソーヴィニヨン・ブランの他、ピノ・グリやカベルネ・フランが植わっている。

▲

御堂圃場の様子。一枚畑で十分な広さがあり、機械が通るスペースも十分ある。現在は、ソーヴィニヨン・ブランの他、ピノ・グリやカベルネ・フランが植わっている。

事業としてのワイン造りをするのであれば、定年前くらいの歳で工場長レベルになっていないといけない。となると、30歳前にはワイン造りをスタートしなければ間に合わない。そう考えた小山さんは勤めていた大手電機メーカーを29歳で退職。進む先に選んだのは、山梨にあったワイナリー。海外に飛び込むというのも一つの手ではあったが、語学のバリアもあるし、例え語学ができるようになったとしても醸造学を学んでいなければ相手にもされないだろうと考えての決断だった。

▲

静かに、熱く語る小山さん。その視線は常に何年も先の景色を見据えている。

▲

静かに、熱く語る小山さん。その視線は常に何年も先の景色を見据えている。

仕事だからと腹をくくって山梨のワイナリーで働き続けるというオプションもあったが、小山さんには「ワインと共に幸せに暮らしたい」という譲れない夢がある。つてを必至に手繰り寄せて、長野県安曇野市にあるワイナリーへ転職することに。

転職後、小山さんの名前はすぐに広まることになる。1年目から小山さんが醸造したワインが有名になり、特にソーヴィニヨン・ブランは爆発的な人気を誇った。秘訣は何か?非常に高品質なブドウである。

▲

安曇野のワイナリーで爆発的な人気を誇ったソーヴィニヨン・ブランを育てていた農家から穂木を分けてもらい、リュードヴァンの畑でも栽培し、ソーヴィニヨン・ブランを仕込んでいる。

▲

安曇野のワイナリーで爆発的な人気を誇ったソーヴィニヨン・ブランを育てていた農家から穂木を分けてもらい、リュードヴァンの畑でも栽培し、ソーヴィニヨン・ブランを仕込んでいる。

ハレの日の十二平圃場、ケの日の御堂圃場というすみ分けは、ビジネスを始めた当初から頭にあった。なので、シャンパーニュ製法のスパークリングワイン造りを見込んで、十二平圃場に最初に植えたのはシャルドネ。

スパークリングワインの中でもシャンパーニュは別格で、頂点に君臨すると言っても過言ではない。まず、その年収穫したブドウで造ったワインに、過去複数年に亘るワインをブレンドして造られたリザーヴワインをブレンドして造られるのだが、このブレンドの技術がないと始まらない。また、瓶内熟成に時間をかける=大量の在庫を抱える=資金&スペース的にも余裕がないとできない。お金がかかる世界でもある。

▲

十二平圃場を上から見た様子。管理は大変だとは思うものの、段々畑のようなブドウ畑も美しい。

▲

十二平圃場を上から見た様子。管理は大変だとは思うものの、段々畑のようなブドウ畑も美しい。

この聖域と呼んでもいいような分野に最初から挑んだのだ。なぜなら十二平圃場はハレの日のワインで、その頂点がシャンパーニュだから。ブドウ栽培を始めて4年後の2010年、満を持してワイナリーを開設したが、なんと、この年は大凶作で一番多く収穫できたのはシャルドネ。キャッシュ・フロー的にはシャルドネをワインにして収入を得たいところだが、全てスパークリングワイン用のリザーヴワインとして保管したそうだ。「そりゃぁ、苦しかったですよ…。」さらりと仰ったが、苦しいなんてもんじゃない。追い詰められて精神がおかしくなりそうだ。それを乗り越え、最終的にリリースしたのが2014年。2010-2012年のシャルドネやピノ・ノワールをブレンドし、瓶内熟成を経て世に出したのだ。

▲

右側に並ぶのが、シャンパーニュ製法で造られたスパークリングワイン。右端2本はシャルドネとピノ・ノワールという正にシャンパーニュで用いられるブドウ品種を用いて造られたもの。右から3本目は定評のあるリュードヴァンのソーヴィニヨン・ブランを主体にして造られたもの。気になる!

▲

右側に並ぶのが、シャンパーニュ製法で造られたスパークリングワイン。右端2本はシャルドネとピノ・ノワールという正にシャンパーニュで用いられるブドウ品種を用いて造られたもの。右から3本目は定評のあるリュードヴァンのソーヴィニヨン・ブランを主体にして造られたもの。気になる!

リュードヴァンのワイナリーの敷地にはマロニエの木がある。小山さんがご自身が苗木から育てたものだ。この木が大木になった時、木の下で一杯やりたいな…という想いでワイナリー開設時に植えたそうだ(何気にロマンチストではないか!)。

▲

青いルノーの右隣にあるのが、マロニエの木。木の近くに椅子とテーブルもある。なるほど…ここでワイン片手にゆっくり座って過ごす小山さんが見えるような気がする。

▲

青いルノーの右隣にあるのが、マロニエの木。木の近くに椅子とテーブルもある。なるほど…ここでワイン片手にゆっくり座って過ごす小山さんが見えるような気がする。

「ゆっくりと趣味のワイン造りをしたい」こんな言葉も口にされた。

リュードヴァンはあくまでも事業としてのワイン造り。この点は譲れないけれど、事業を退いた後は趣味の範囲でとことん自分の造りたいワインを追求したい。もともとのワイン愛好家としての顔も見せてくれた。

小山さんはワインブームという「流行:FASHION」だけで終わらない、リュードヴァンという「ビジネス:Commerce」を営む。また、ワイン産業という「基盤:INFRASTRUCTURE」や県や市による公共サービスなどの「行政:GOVERNANCE」との連携も行い、ワインが地域の「文化:CULTURE」となることを目指しているのだ。東御市に世界のワイン産地のような環境は望めないとはいえ、日本の中ではワイン用ブドウ栽培条件に恵まれた「自然:NATURE」環境があるのだから。「文化」として根差すことができれば、多少表層に変化があっても、流行り廃りで終わらず、後世に繋がる。

▲ 小山さん、静かな闘魂溢れるお話、ありがとうございました!

▲ 小山さん、静かな闘魂溢れるお話、ありがとうございました!